Im gesellschaftlichen Gedächtnis

Die Archive müssen die Möglichkeit haben, selber, ohne Rücksicht auf die Launen des Literaturbetriebs, ihre Bestände systematisch und möglichst vollständig zu erschliessen, um die Breite und Vielfalt der literarischen Produktion, ihrer Produktionsbedingungen und ihrer Rezeption im gesellschaftlichen Gedächtnis zu bewahren. ... Auf das feu sacré einzelner – so verdienstvoll und notwendig es ist – sollte man sich nicht verlassen müssen.

Christoph Geiser

Neu hat die Christoph Geiser Stiftung einen Einsendeschluss für Förderanträge.

Nächster Einsendeschluss: 27. März 2026

Aktuell

Walter Vogt

Im August 2025 ist von Walter Vogt die bisher unveröffentlichte Erzählung «Zwei Männer in einem Raum» (Wallstein-Verlag) erschienen. Erweitert wird die Erzählung mit einem «Vorbeben» von Christoph Geiser und einem «Nachbeben» von Kim de l’Horizon.

Das Literaturhaus Basel präsentiert am 8. Januar um 19 Uhr die beiden Autoren Kurt Marti und Walter Vogt.

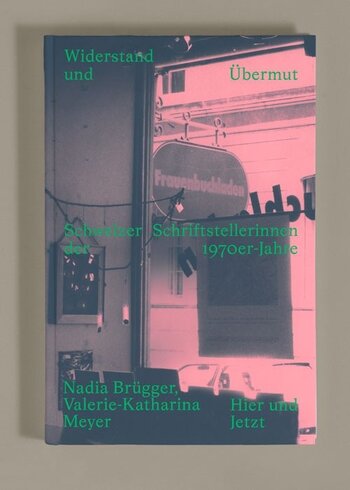

Schweizer Autorinnen der 1970er Jahre

Im Juni ist von Nadia Brügger und Valerie-Katharina «Zwischen Widerstand und Übermut. Schweizer Autorinnen der 1970er Jahre» erschienen (Hier und Jetzt Verlag).

Anna Gnesa, Anna Malé und Irene Marcionetti

Die Archivi Donne Ticino erschliessen die Nachlässe dieser drei Tessiner Autorinnen und machen so ihr Werk der Forschung und anderen Interessierten erstmals zugänglich.

Dieter Fringeli

Rudolf Bussmann bereitet die Herausgabe ausgewählter Gedichte von Dieter Fringeli vor. Der Band wird im Wallstein Verlag in Kooperation mit Alit – Netzwerk für Literatur – erscheinen.

Charles Hersperger

Le premier volume de l'oeuvre de Charles Hersperger paraîtra aux éditions art&fiction sous le titre de « Communauté de l’oubli », avec un texte d’introduction d’Alice Bottarelli.

Arbeitsbibliothek von Jonas Fränkel

Jonas Fränkels Bibliothek umfasst ca. 11'500 Bücher mit unzähligen Bucheinlagen und Annotationen. Diese Bibliothek wird an der ETH Zürich simultan zum SNF-Projekt «Kryptophilologie. Jonas Fränkels ‹unterirdische› Wissenschaft im historischen und politischen Kontext» erschlossen.

Josef Vital Kopp

Stefan Hess recherchiert in der Kantonsbibliothek Stans im Nachlass von Josef Vital Kopp. Auf der Basis dieser Recherchen wird J.V. Kopps Hauptwerk «Der Forstmeister» in der Reihe «Schweizer Texte» (Chronos Verlag) 2025 neu aufgelegt.

Nachlass Domenica Messmer in der Chesa Planta Samedan

Während der Sommermonate 2024 und 2025 erschliesst Selina Bisaz die Archivmaterialien der Bergsteigerin, Kulturarbeiterin und Redaktorin Domenica Messmer. Annetta Ganzoni ist Präsidentin der Stiftung Chesa Planta, des Kompetenzzentrums für die romanische Sprache und Kultur im Oberengadin, und leitet das Projekt.

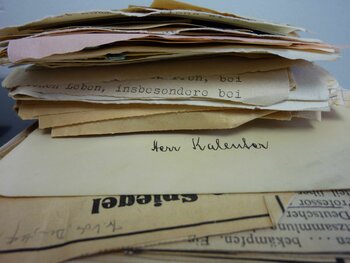

Korrespondenz Jonas Fränkel

Stefanie Leuenberger und Fredi Lerch haben in einer ersten Projektphase Korrespondenzen von Jonas Fränkel, Carl Spitteler, Eugen Diederichs und Ferdinand Avenarius transkribiert. Auf dieser Basis bereiten Lerch und Leuenberger je eine Publikation vor, die ausgewähltes Material öffentlich zugänglich macht, kommentiert und einordnet. In ihrer Monographie wird Stefanie Leuenberger die Bedeutung von Spittelers und Fränkels Beitrag zu den literarischen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Debatten um 1900 analysieren und diskutieren.

Projekte

Gertrud Wilker

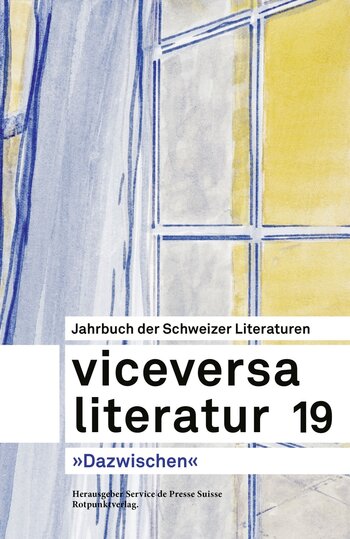

Gertrud Wilker

In Vice Versa 19 – Jahrbuch der Schweizer Literaturen mit dem Titel «Dazwischen» sind in der Rubrik «Zu Gast» bisher unveröffentlichte Texte der Schweizer Autorin Gertrud Wilker (1924 – 1984) zu entdecken. Die Nachlass-Recherchen im Schweizerischen Literaturarchiv wurden von der Christoph Geiser Stiftung ermöglicht. Vice Versa – Jahrbuch der Schweizer Literaturen erscheint beim Rotpunkt Verlag auf Deutsch, bei Zoe auf Französisch und bei edizioni Casagrande auf Italienisch. Gertrud Wilkers Texte wurden von Natacha Ruedin-Royon, bzw. Giovanna Albonico übersetzt.

Literarische Bestände im Gosteli-Archiv

Literarische Bestände im Gosteli-Archiv

Ein Foto aus dem Bestand Eva Schär

Ein Foto aus dem Bestand Eva Schär

Im Vorarchiv des Gosteli-Archivs lagerten unerschlossene Bestände literarischer Netzwerke und schreibender Frauen. Diese teils umfangreichen, teils kleineren Bestände wurden nun mit finanzieller Unterstützung der Christoph Geiser Stiftung erschlossen, sie sind über den Archivkatalog zugänglich und können im Lesesaal des Gosteli-Archivs konsultiert werden.

Unter den neu erschlossenen Beständen finden sich die zwei Organisationsarchive «Schriftwechsel» und das «Netzwerk schreibender Frauen». Beide Kollektive setzten sich für bessere Bedingungen von Autorinnen in der Schweizer Literaturlandschaft ein. Das Netzwerk schreibender Frauen besteht heute noch unter dem Namen femscript.ch. Ebenfalls neu zugänglich sind sechs Personennachlässe: von Lotte Ravicini-Tschumi, Journalistin und Gründerin des «Kabinetts für sentimentale Trivialliteratur», von der Journalistin und SVP-Politikerin Regina Käser-Häusler, der Mundartlyrikerin Klara Zürcher Langenegger, der Juristin Sylvia Rüdin-Bader, der Autorin und Erwachsenenbildnerin Eva Schär sowie der englischen Journalistin Margaret Pope. Inhalt und Umfang variieren stark, doch eines eint sie: das Interesse für Frauenanliegen und die gesellschaftliche Stellung der Frau zieht sich durch alle Bestände.

Schweizer Autorinnen der 1970er Jahre

Schweizer Autorinnen der 1970er Jahre

Nadia Brügger und Valerie-Katharina Meyer haben mit Unterstützung der Christoph Geiser Stiftung die Publikation «Zwischen Widerstand und Übermut. Schweizer Autorinnen der 1970er Jahre» erarbeitet, die im Hier und Jetzt Verlag erschienen ist.

Der Band gibt Einblick in den Nachlass der Schriftstellerin und Verlegerin Ruth Mayer (Verlag R+F), sowie in die Nachlässe der Schriftstellerinnen, die in jenen Jahren debütierten und die Schweizer Literatur mitprägten. Am 16.9. 2025 findet in Luzern eine Veranstaltung dazu statt.

DIE ZEIT über die Publikation: «Endlich gibt es auch in der Schweiz einen weiblichen Kanon».

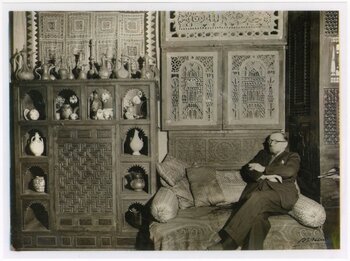

Les archives de Jean-Jacques et Jacques-René Fiechter

Les archives de Jean-Jacques et Jacques-René Fiechter

Versé récemment à Mémoires d’Ici, Centre de recherche et de documentation du Jura bernois à Saint-Imier, le Fonds Jean-Jacques Fiechter est désormais accessible au public.

Quelque 125 boîtes d’archives et 500 photographies numérisées éclairent les parcours littéraires et personnels des écrivains Jean-Jacques Fiechter (1927-2022) et son père Jacques-René (1894-1981).

Après des études à la Faculté des lettres de Lausanne, Jacques-René Fiechter passe plus de 30 ans en Égypte avec sa femme Marie Ouchanoff. Enseignant, poète et rédacteur, il y déploie une intense activité avant de revenir en Suisse en 1950 et d’y fonder l’Alliance culturelle romande. Son lien fort à sa région natale marque son œuvre poétique.

Jean-Jacques Fiechter, né à Alexandrie, est CEO des Montres Blancpain de 1950 à 1980. Docteur en histoire, il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages scientifiques, en particulier sur l’Egypte. Il transpose les thématiques historiques qui lui sont chères dans des romans policiers à succès.

Grisélidis Réal

Einblick ins Archiv Grisélidis Réal

2024 startete viceversa littérature die neue Rubrik “Zu Gast” mit der Publikation eines unveröffentlichten Texts von Grisélidis Réal aus deren Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA).

“So viel Wahres und Falsches wurde über die Prostitution, die man ”den ältesten Beruf der Welt" nennt, geschrieben oder aufgezeichnet…, und doch bleibt sie umstritten, hält ihre Geheimnis wie einen Schutzwall um das Herz eines privaten Gebiets aufrecht."

(Die Prostitution: Sklaverei oder Freiheit? Fonds Grisélidis Réal, Schweizerisches Literaturarchiv, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern, A-5-06)

Der ganze Text erschien bei viceversa literatur.ch

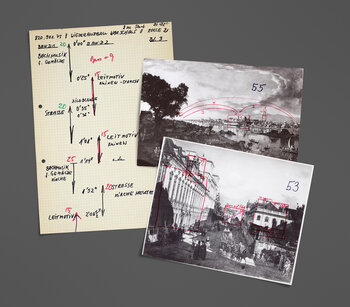

Peter K. Wehrli

Peter K. Wehrli

Drehbuch-Skizzen, historische Szenenfotos mit Kameraschwenkern zu Film Wenn die Steine reden könnten (1975) © Schweizerische Nationalbibliothek, Simon Schmid

Drehbuch-Skizzen, historische Szenenfotos mit Kameraschwenkern zu Film Wenn die Steine reden könnten (1975) © Schweizerische Nationalbibliothek, Simon Schmid

Peter K. Wehrli (kurz: PKW), 1939 in Zürich geboren, ist Schriftsteller und Filmemacher und arbeitete über dreissig Jahre lang als Kulturredakteur für das Schweizer Fernsehen. Er produzierte viele wichtige literaturgeschichtliche Dokumentationsfilme, u.a. über Walter Mehring, Blaise Cendrars, Max Frisch, Otto F. Walter und Hugo Loetscher, und organisierte 1966 die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Dada-Jubiläum.

PKWs literarisches Œuvre bewegt sich zwischen Prosa (z.B. Tingeltangel,1982), Theaterstücken (Charivari, 1984) und Lyrik (Eigentlich Xurumbambo, 1992). Grösste Bekanntheit erlangte er für seinen Katalog von Allem, einen modernen Klassiker der Aufzeichnungsliteratur, an dem er seit Anfang der Siebzigerjahre schreibt (mit mittlerweile über 2000 Einträgen) und das ihm den Titel des «verwegensten Langzeitprojektkünstler der Welt» einbrachte.

PKWs Archiv im Schweizerischen Literaturarchiv umfasst eine Vielzahl von Manuskripten, Notizheften und anderen Vorstufen seiner Texte, ausserdem reichlich Schnittmaterial aus seinem filmischen Schaffen (Bild- wie Tonaufnahmen) sowie eine umfassende Berufskorrespondenz. Das Archiv wurde 2023 von Isabelle Balmer erschlossen und ist via Online-Inventar einsehbar.

Fernand Chavannes

Fernand Chavannes

Le fonds d’archives Fernand Chavannes, conservé au Centre des littératures en Suisse romande de l’université de Lausanne (CLSR) comprend la documentation la plus significative au sujet de ce dramaturge (1868-1936) dont l’élan novateur représente un moment important dans l’histoire du théâtre en Suisse romande.

Un des spécialiste de l’auteur, Joël Aguet, a inventorié en détail le fonds et l’a réorganisé selon les normes ISAD-G, en vue d’en faciliter l’accès aux chercheurs. Ce travail a mis en évidence des éléments méconnus, voire inconnus, aussi bien dans la partie non dramatique de l’œuvre (nouvelles et chroniques) que parmi la production pour le théâtre, où l’on peut désormais repérer plusieurs pièces qui nont jamais été prises en compte par la critique.

Présentés de manière détaillée et systématique grâce au logiciel d’archivage AtoM, les éléments du fonds permettront à terme une consultation à distance via internet. Cela devrait avoir pour effet une meilleure connaissance de l’œuvre, voire une relance de projets dramaturgiques ou éditoriaux autour de Chavannes.

(Re)découvrir Fernand Chavannes

En quatre parties, le receuil « L’âprès-midi à la campagne et autres textes sur l’art et le théâtre » (ed. florides helvètes) rend hommage à Fernand Chavannes qui a bouleversé le théâtre en Suisse romande. Une quinzaine de portraits de villes vaudoises, parus autour de 1910, se suivent comme un itinéraire, d’aventures en aventures ; ses écrits sur l’art et le théâtre, eux, s’égrènent de 1909 à 1931. Inconnue à ce jour, son project pour la Fête des vignerons de Vevey distille des accents révolutionnaires. Un après-midi à la campagne oppose les modes de vie et d’expression terriens à ceux de leurs cousins citadins intéresses. Le recueil, soutenue par la fondation Christoph Geiser, est présenté et annoté par Joël Aguet, dramaturge et historien du théâtre.

Briefwechsel C. A. Loosli und Jonas Fränkel

Briefwechsel C. A. Loosli und Jonas Fränkel

Der Briefwechsel zwischen C. A. Loosli (1877-1959) und Jonas Fränkel (1879-1965) stellt ein wertvolles und facettenreiches kulturhistorisches Dokument dar. Die beiden «borstigen Einsiedler» (Loosli an Fränkel, 14.3.1908) nutzten den Austausch dazu, einander ihre unterschiedlichen Erfahrungen, Kompetenzen und Sensibilitäten zur Verfügung zu stellen, ungefestigte Einsichten zu diskutieren und im Austausch zu schärfen. Die Originaldokumente des Briefwechsels werden in den Nachlässen der beiden im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern aufbewahrt. Insgesamt liegt ein Bestand von 3145 Briefen, Post- und Ansichtskarten sowie einigen Telegrammen aus den Jahren 1905 bis 1958 vor. Das Inventar diente als Arbeitsinstrument für die Auswahledition: C. A. Loosli, Jonas Fränkel: «…dass wir beide borstige Einsiedler sind, die zueinander passen», ([Hg.] Fredi Lerch und Dominik Müller), Zürich: Chronos Verlag 2021.

Catherine Colomb

Edition Catherine Colomb

Tout Catherine Colomb

Après des séjours de jeunesse en Allemagne et en Angleterre, Catherine Colomb (pseudonyme de Marie Reymond-Colomb, 1892-1965) a étudié les lettres à Lausanne. Elle a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse, élaborant en toute discrétion une œuvre romanesque audacieuse et aux facettes multiples.

Ce volume comprend l’intégralité des textes qu’elle a écrits de 1911 à 1965. Aux quatre romans publiés de son vivant s’ajoutent notamment deux romans inédits, un essai sur Béat de Muralt également inédit, et un ensemble d’articles parus dans la presse, pour la plupart jamais repris jusque-là.

Cette édition annotée dirigée par Daniel Maggetti (Section de français, Centre des littératures en Suisse romande) offre une plongée sans précédent dans l’univers d’une romancière profondément originale, dont les récits articulent avec virtuosité l’inscription dans une réalité fortement située, et l’ouverture au monde, à la multiplicité de ses cultures et à l’Histoire.

Daniel Maggetti (dir.), Tout Catherine Colomb, avec la collaboration d’Auguste Bertholet, Valérie Cossy, Anne-Lise Delacrétaz, François Demont, Claudine Gaetzi et José-Flore Tappy, Genève, Zoé, 2019. Détails (pdf)

Alice Ceresa

Alice Ceresa

Alice Ceresa (1923-2001) wurde in Basel geboren, wuchs im Tessin auf und liess sich nach Aufenthalten in der Schweiz, Frankreich und Italien 1950 in Rom nieder. Sie war Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin. In ihren Hauptwerken La figlia prodiga (Premio Viareggio opera prima, Einaudi 1967), La morte del padre (Nuovi Argomenti, 1979), Bambine (Preis d. Schweiz. Schillerstiftung, Einaudi, 1990) und Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile (posthum 2007) spielen Frauen- und Familienfragen eine wichtige Rolle

Ihre Privatbibliothek kam in zwei Tranchen - 2007 und 2015, ins Schweizerische Literaturarchiv (SLA). Sie besteht aus ca. 1'900 Bänden mit einer Vielzahl von Themen: Literatur, Bildende Kunst, Philosophie, Psychologie, Gender, Geschichte, Politik, Biologie, Logik etc.).

Das Hauptziel der Erschliessungsprojekts war, die Bibliothek mit einem Online-Inventar für die Forschung zugänglich zu machen. Details (pdf)

Bambine — Romanzo

Tatiana Crivelli erarbeitete eine Neuausgabe des Romans Bambine von Alice Ceresa, welcher 2025 im Tessiner Verlag edizioni Casagrande erschien. Das Buch wurde u.a. am Festival Chiassoletteraria und am Salone del libro in Turin vorgestellt. Die Christoph Geiser Stiftung hat diese Publikation unterstützt, nachdem sie bereits die Inventarisierung der Bibliothek von Alice Ceresa (SLA) gefördert hatte.

Autobiografia

≪ Nata a Basilea, vivo a Roma. Scrivo da sempre,

ho pubblicato poco (La figlia prodiga, Einaudi 1967,

premio Viareggio Opera prima; La morte del padre,

Nuovi Argomenti 1979; Bambine, Einaudi 1990).

L’unico argomento che mi interessa nello scrivere

e la questione femminile: ma non ho ancora capito

se questo sia un bene o un male, poiche investe

anche il mio rapporto contrastato con la letteratura.

Possiedo sempre un cane airedale di nome

Annalivia Plurabelle.≫

Alice Ceresa

Télérama über Bambine: «Un capolavoro di spiazzante attualità a metà strada tra Georges Perec e Agota Kristof»

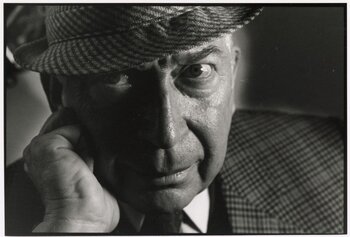

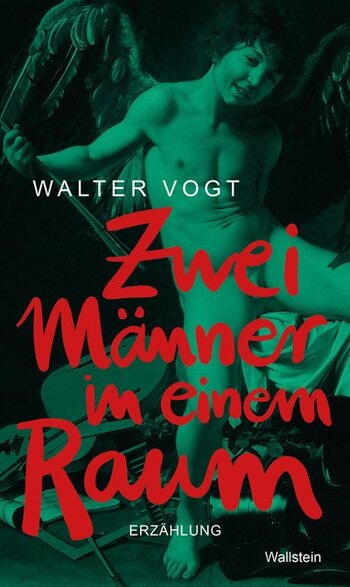

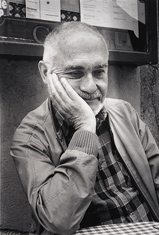

Walter Vogt

Walter Vogt

Walter Vogt (1927-1988) war Mediziner und arbeitete zuerst als Röntgenarzt, später als Psychiater mit eigener Praxis. Er lebte mit seiner Familie in Muri bei Bern. Als Schriftsteller wurde er 1966 bekannt mit dem Kurzroman «Wüthrich». Vogt schrieb für Radio und Fernsehen und verfasste Erzählungen und Romane. Insbesondere entwickelte er eine Form von autofiktiven Tagebüchern, die er als Romane bezeichnete.

Der Nachlass von Walter Vogt liegt im Schweizerischen Literaturarchiv SLA und wurde 2015/16 von Fredi Lerch geordnet und inventarisiert. Das Inventar ist online.

Gestützt auf diese Erschliessung ist der Band "Hani xeit" (Hrsg. Fredi Lerch) im Verlag Der gesunde Menschenversand erschienen.

Zwei Männer in einem Raum – Erzählung

In Kooperation mit Alit, dem Verein Literaturförderung, publizierte der Wallstein Verlag 2025 den bisher unveröffentlichten Text Zwei Männer in einem Raum aus dem Nachlass von Walter Vogt. Zwei zeitgenössische Autoren «begegnen» Vogts Erzählung aus heutiger Perspektive: Christoph Geiser und Kim de l’Horizon. Die Publikation wurde von der Christoph Geiser Stiftung unterstützt.

Zum Buch: Zwei Männer in einem Bett, der eine schläft, der andere spricht. Erzählt wird eine Liebe in Zeiten von Aids: Die Geschichte eines »Verschonten«, der sich in einen wesentlich jüngeren Infizierten verliebt, dessen Tod greifbar nahe scheint. So macht sich der Ältere in einem Monolog Gedanken über seine Beziehung, über das Trennende der beiden Männer, über Sexualität, gekaufte Sexualität, aber auch über Freundschaft, Identität und das Verorten zwischen den Geschlechtern. Ein schonungsloser Text aus dem Nachlass, von dem Vogt selbst dachte, dass er nicht publizierbar sei.

Erweitert wird die Erzählung durch ein «Vorbeben» von Christoph Geiser und ein «Nachbeben» von Kim de l’Horizon.

Schweizerische Schillerstiftung

Schweizerische Schillerstiftung

Die Schweizerische Schillerstiftung wurde 1905 auf Initiative des Lesezirkel Hottingens und mit Unterstützung des Bundes gegründet. Ihr Hauptzweck war die Unterstützung verdienter schweizerischer Schriftsteller und ihrer Hinterlassenen in Fällen schwerer Lebenssorge. Später kam die Ehrung wichtiger Werke aller vier Landessprachen durch jährlich verliehene Literaturpreise hinzu. Der Grosse Schillerpreis wurde 2012 vom Eidgenössischen Literaturpreis abgelöst.

Das umfangreiche Archiv der Schweizerischen Schillerstiftung dokumentiert lückenlos die über hundertjährige Geschichte der Institution. Von besonderem Interesse sind neben der internen Korrespondenz und den Sitzungsunterlagen des Stiftungsrates die knapp tausend Dossiers der Autorinnen und Autoren, die mit der Stiftung im Kontakt standen. Das Ende 2018 vom Stadtarchiv Zürich ins Schweizerische Literaturarchiv nach Bern übergebene Archiv wird von Louanne Burkhardt erschlossen und inventarisiert. Zum ausführlichen Erschliessungsbericht ; Passim 23 (2019)

Mariella Mehr

Mariella Mehr

Mariella Mehr, 1947 in Zürich geboren, wuchs als jenisches Kind in Heimen, bei Pflegeeltern, in Erziehungs-, psychiatrischen und Haftanstalten auf – Opfer des sogenannten „Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse“ (Pro Juventute). Mit 16 Jahren schrieb sie ihre ersten Gedichte. 1975 nahm sie ihre publizistische und gesellschaftspolitische Tätigkeit auf.

Die Materialien von Mariella Mehr im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA) umfassen Typoskripte, Recherchematerialien und eine umfassende Briefkorrespondenz mit Privatpersonen, Verbänden, Medien und Verlagen. Hinzu kommt eine umfangreiche Dokumentation zum Thema Fahrende, Jenische, Roma („Zigeunerfrage“) in Geschichte und Gegenwart. Nina Debrunner hat das Archiv in den Jahren 2014/15 geordnet und erschlossen. Das Inventar ist online.

Gestützt auf diese Erschliessung ist der Band "Widerworte" (Hrsg. Christa Baumberger und Nina Debrunner) im Limmat Verlag erschienen.

Kuno Raeber

Kuno Raeber

Kuno Raebers Werk umfasst neben sechs Gedichtbänden fünf Romane sowie kürzere Erzählungen und eine Anzahl dramatischer Texte. Seine weit gespannten Interessen sind ausserdem durch zahlreiche Aufsätze zu Dichtung, Kunst, Religion und Geschichte dokumentiert. Das literarische Schaffen, verstanden als Sprachkunst, wird von Raeber klar von den kritischen und essayistischen Arbeiten abgetrennt. Zentrales Thema des poetischen Werkes ist – und das hebt sein Werk deutlich von demjenigen der meisten Zeitgenossen ab – die stetige Reflexion über Dichtkunst.

Der ausgesprochen reichhaltige, vielschichtige und interessante Nachlass Kuno Raeber befindet sich seit 1993 im Schweizerischen Literaturarchiv. Sibylle Greuter hat ihn 2013 und 2014 geordnet und inventarisiert. Das Inventar ist online.

Walter Morgenthaler und Thomas Binder stützen sich in ihrer historisch-kritischen Online-Edition Kuno Raeber Lyrik auf den erschlossenen Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA).

Jonas Fränkel

Arbeit am Nachlass von Jonas Fränkel

Fredi Lerch hat im Auftrag der Christoph-Geiser-Stiftung, Bern, aus Fränkels Nachlass dessen handschriftliche Auto-Bibliografie von 1900 bis 1964 elektronisch aufgearbeitet. Damit hat er einen Beitrag zur Sicherung und Erschliessung des Nachlasses von Jonas Fränkel, der grossen tragischen Figur der Deutschschweizer Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts geleistet.

Nach seinem Tod 1965 ist Jonas Fränkel in Vergessenheit geraten. Heute ist seine Wiederentdeckung nicht nur literaturgeschichtlich, sondern auch mentalitätsgeschichtlich von grossem Interesse. Fränkels umfangreiches Archiv im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern bietet die Möglichkeit für eine Wiederentdeckung.

Jonas Fränkel (1879-1965): ein Projekt von Fredi Lerch (pdf)

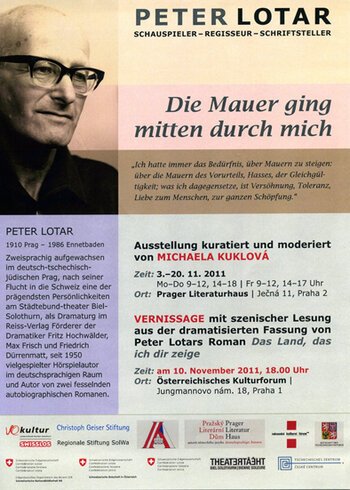

Peter Lotar

Archiv Peter Lotar

Die Christoph Geiser Stiftung hat die Ausstellung zu Leben und Werk von Peter Lotar mit dem Titel „Die Mauer ging mitten durch mich“ unterstützt. Sie ist im Oktober 2011 in Wien im Tschechischen Zentrum und im November 2011 im Prager Literaturhaus präsentiert worden. Damit hat Michaela Kuklova den Dramatiker, Schauspieler, Regisseur und Dramaturg Peter Lotar (Prag 1910 - Ennetbaden1986), der seit 1939 in der Schweiz lebte, zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Zudem hat die Stiftung die Publikation "Peter Lotar (1910-1986)", die aufgrund von Michaela Kuklovas Dissertation erschienen ist, unterstützt.

Michaela Kuklová: Peter Lotar: Ausstellung zu Leben und Werk (pdf)

2024 unterstützte die Christoph Geiser Stiftung die Präsentation des auf der Basis der Archiv-Arbeiten von Michaela Kuklovà entstandenen Stückes «Radio Lotar». Die mehrsprachige Kabarett-Performance wurde noch im gleichen Jahr u.a. in Zürich, Baden und Solothurn gezeigt, davor war sie in Prag, Ostrava und Pardubice zu sehen.

Ossip Kalenter

Ossip Kalenter

Der Schriftsteller, Publizist und Journalist Ossip Kalenter (eigentlich Johannes Burkhardt, 1900–1976) wurde in Dresden geboren. Er lebte und arbeitete in Italien und Prag, bevor er 1939 in die Schweiz flüchtete, wo er – trotz sieben Jahren Schreibverbot – den Rest seines Lebens verbrachte. Bekannt wurde Kalenter als Verfasser von Reisebüchern, Erzählungen und Feuilletons. Von Kalenter ist auch eine umfangreiche Korrespondenz überliefert, die u.a. auch seine Tätigkeit als Präsident des Pen-Zentrums deutschsprachiger Schriftsteller dokumentiert.

Die Erforschung des Nachlasses von Ossip Kalenter liefert einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Exilliteratur und des Feuilletons der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Natascha Fuchs hat als "lesende Archivarin" im Robert Walser-Zentrum die nachgelassenen Manuskripte, Briefe und Lebensdokumente Kalenters erschlossen und erforscht.

Publikationen, die im Rahmen des Ossip Kalenter-Projekts der Christoph Geiser Stiftung entstanden sind:

Natascha Fuchs: Tageschronist mit scharfer Feder: Der Nachlass von Ossip Kalenter (pdf)

Natascha Fuchs: „Der Feuilletonist lebt auf dem Grunde der Menschheit und ernährt sich von Zweitdrucken“. Zum Nachlass von Ossip Kalenter (1900-1976). In: Zeitschrift für Germanistik Heft 3/2012. Schwerpunkt: Zur Poetik und Medialität des Feuilletons. Neue Folge. XXII. Jg. S. 659-664.

Otto Nebel

Otto Nebel

Der Stiftungsrat hat 2009 den Nachlass des Schriftstellers, Schauspielers, Malers und Grafikers Otto Nebel (1892-1973) für eine vertiefte Erschliessungs- und Auswertungsarbeit ausgewählt. Der aus Deutschland stammende Künstler, der bei der Zeitschrift Der Sturm mitarbeitete, emigrierte 1933 in der Folge der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in die Schweiz. Sein eigenwilliges dichterisches Werk, das in der Nähe des Expressionismus anzusiedeln ist und teilweise auch literarische und bildnerischen Kunst miteinander verbindet, gehört zu den interessanten und kaum erforschten Beständen der Emigrantenliteratur. Die Erschliessungsarbeit ist von Bettina Braun im Schweizerischen Literaturarchiv Bern (SLA) geleistet worden. Frau Braun hat in Zürich Germanistik studiert und mehrere literarische Nachlässe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt "Exil in der Schweiz" bearbeitet.

Die folgenden Links führen zur Ausstellung und zu den Publikationen, die im Rahmen des Otto Nebel-Projekts der Christoph Geiser Stiftung entstanden sind:

Otto Nebel: Inventar des Nachlasses im Schweizerischen Literaturarchiv

"Ein Satz ist ein Sprung." Zum Nachlass Otto Nebels. Von Bettina Braun (pdf)

Otto Nebel: Wortschatz. Von Bettina Braun (pdf)

Otto Nebel: Einführung in Archiv und Poetik (pdf)

"Zur Unzeit gegeigt..." - Ausstellung der Kunstmuseums Bern 2012/13

Stiftungszweck

Die Stiftung hat den Zweck, die Nachlässe und Vorlässe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern - namentlich im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA) - nach wissenschaftlichen Kriterien zu erschliessen und sie in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit die Breite und Vielfalt der literarischen Produktion, ihrer Grundlagen und ihrer Rezeption ins öffentliche Bewusstsein getragen und im gesellschaftlichen Gedächtnis bewahrt werden. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und keinerlei Erwerbszweck.

Förderkonzept des Stiftungsrats der Christoph Geiser Stiftung

Stiftungsrat und Geschäftsführung

Angelika Salvisberg, Präsidentin

Christa Baumberger, Vizepräsidentin

Lukas Gloor, Geschäftsführung

Aline Delacrétaz, Stiftungsrätin

Christoph Geiser, Stiftungsrat

Elio Pellin, Stiftungsrat

Kai-Peter Uhlig, Stiftungsrat

Julian Reidy, Stiftungsrat

Links

Das Schweizerische Literaturarchiv (SLA)

Centre de recherches sur les lettres romandes

Downloads

Logo (blau, png)

Logo (weiss, png)

Logo (eps)

Kontakt

Neu hat die Christoph Geiser Stiftung einen Einsendeschluss für Förderanträge. Nächster Einsendeschluss: 27. März 2026

Gesuche bitte ausschliesslich per e-mail an: info@cgst.ch

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nur vollständig dokumentierte Gesuche behandelt werden (kurze Projektzusammenfassung, ausführlicher Projektbeschrieb, 15-seitiger Reader mit den zur Erschliessung/Bearbeitung vorgesehenen, literarischen Texten, Zeitplan, Budget, Finanzierungsplan, CV, Kontaktangaben, Bankinformationen).

Impressum

Gestaltung: Micro Solutions S&C GmbH, Atelier Saxer und Michael Schläfli

Bild: Peter Sterchi, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern

Carl Albert Loosli (links) und Jonas Fränkel (rechts). Quelle: Nachlass von Carl Spitteler im Schweizerischen Literaturarchiv, SLA-CS-C-1-a-2/23

Carl Albert Loosli (links) und Jonas Fränkel (rechts). Quelle: Nachlass von Carl Spitteler im Schweizerischen Literaturarchiv, SLA-CS-C-1-a-2/23

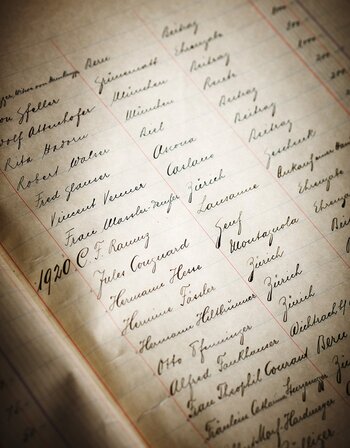

Schweizerische Schillerstiftung, Dotationsverzeichnis 1919/1920

Schweizerische Schillerstiftung, Dotationsverzeichnis 1919/1920

Bild © Mariella Mehr

Bild © Mariella Mehr

Bild © Yvonne Böhler

Bild © Yvonne Böhler